2ème partie du dossier Autour de The Sandman. DC Comics a donc transformé The Dreaming en série régulière mais n’a pas oublié son idée première d’anthologie. En 1999 fut donc crée la collection The Sandman Presents où s’installèrent de multiples mini séries. A l’image du Dreaming lui même, c’est à dire sans ordre aucun, explorons ces nouvelles facettes de l’univers crée par Neil Gaiman.

Pour commencer, si vous avez été séduit par les Furi.. disons les Bienveillantes, et bien déjà sachez que c’est une mauvaise idée. Mais si vous persistez, apprenez que les trois sorcières ont fait l’objet de plusieurs courtes séries.

Witchcraft (1994)

Avatars de vengeance

Nous commençons avec Witchcraft par James « Starman » Robinson en 1994 qui reprend la base de la mythologie des Furies. Le récit fait la part belle à la vengeance, bien entendu, au paganisme et au pouvoir des Femmes, le tout habilement habillée par une histoire sanglante à travers les âges. Robinson expose ces sorcières, plus à découvert que chez Gaiman, mais ce qu’elles peuvent perdre en mystères, elles le gagnent en émotion. Elles deviennent le nexus autour duquel des personnages souffrent, se battent, meurent, s’effondrent ou au contraire s’élèvent. Le récit est resserré sur peu de personnages, ce qui décuple sa puissance, parcouru de moments marquants, souvent par une violence crue utile au récit. L’ambiance s’en ressent, un sentiment continu et oppressant d’inéluctabilité, d’une bataille sanglante inévitable. Car ces Furies n’en restent pas moins implacables et terrifiantes que sous la plume de Neil Gaiman.

Le style est dans la lignée de The Sandman. De simples mortels entre les doigts des Dieux et des êtres mythologiques, ici réduit à des jouets embrassant la cause de leurs maîtres et maîtresses. Le tout reste moins cryptique et plus franc que chez Gaiman, effritant quand même le plaisir ressenti à la lecture de The Sandman. Robinson semble surfer sur ce style sans le pousser plus loin. La magie notamment aurait mérité à être mieux représentée, plus travaillée pour la rendre à la fois crédible et extraordinaire. Il faut dire que 3 numéros d’une quarantaine de pages, c’est certes court pour explorer une telle mythologie mais cela confère à la lecture un bon rythme, non redondant malgré une narration qui se veut cyclique. Hélas, cela entraine aussi une fin abrupte et des plus prévisibles.

Witchcraft : La Terreur (1998)

Sorcières et Révolution

4 ans plus tard, James Robinson récidive avec Withcraft : La Terreur qui cette fois ci se déroule sur une seule période historique assez peu utilisée par ailleurs. Bonne surprise donc d’autant que le travail sur ce cadre est plutôt sérieux. Le lecteur retrouve le style de la première série, du Mature reader dans une période particulièrement violente de notre Histoire où les braves semblent subir une souffrance sans fin des mains d’Hommes sans scrupules ni valeurs morales. Parcourant un Paris sur le point d’exploser, une jeune femme va se rapprocher de la magie, de son destin et d’elle-même mais au prix de lourds sacrifices. Le récit est plutôt prenant, devant beaucoup à un sentiment de malheur imminent mais avec moins d’apport à la mythologie. Certes l’histoire est plutôt verbeuse et globalement identique à la première série. Mais Witchcraft : La terreur trouve son intérêt surtout dans le travail de Michael Zulli, un habitué de l’univers du Sandman. Son style dense et tout en traits est parfait pour dépeindre une ambiance anxiogène digne de la Terreur, d’autant que son application sur les décors, les personnages, les monuments est impressionnant.

The Furies (2002)

Le cauchemar sans fin de Lyta Hall

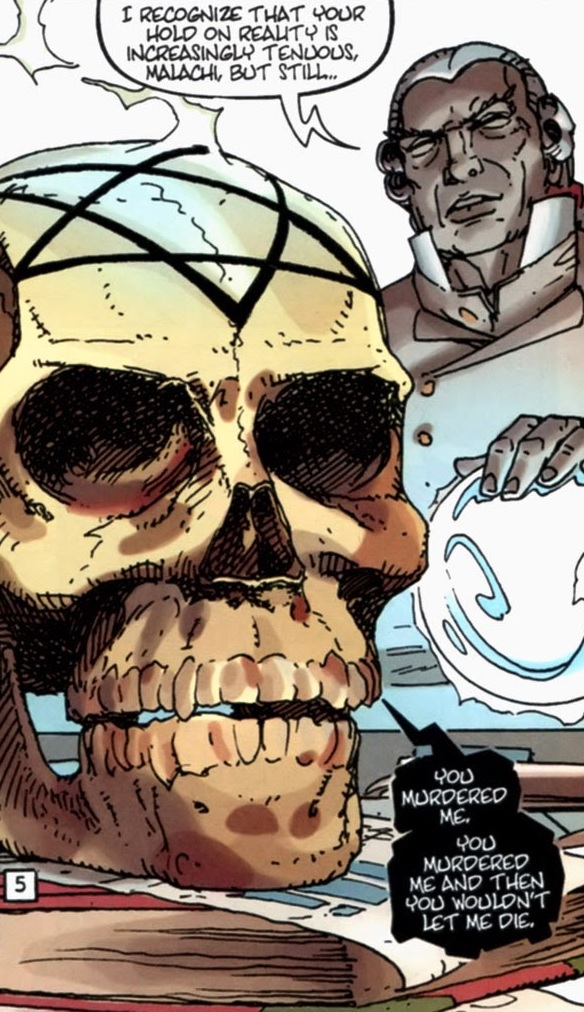

Il faut attendre ensuite 2002 et Mike Carey pour que la trinité refasse parler d’elle dans une séquelle directe à The Sandman. Un épilogue où nous retrouvons Lyta Hall noyée dans le drame qu’elle a vécu récemment et dont les lecteurs furent les témoins dans les ultimes pages de la série mère. Les débuts sont donc assez intenses, froids et durs. Une introduction efficace sur la détresse émotionnelle de Lyta et les extrêmes qu’elle osent franchir dans son parcours pour ressentir à nouveau. Une approche psychologique intéressante associée à des Furies toujours aussi menaçantes, un contexte de mythologie grecque et une ambiance glaciale. Hélas, le potentiel de la série n’explose jamais, effleurant des concepts pourtant prometteurs. A ce titre, le thème de la chrysalide qui lie Lyta aux Furies n’est pas concluant, l’utilisation de son deuil et son rôle dans l’évolution de Morpheus non plus. De même, les Furies sont cantonnées à un rôle lointain, les aspects mythologiques et protéiformes étant délaissés

À la vue de l’inspiration du même auteur sur la série Lucifer, le manque de profondeur d’écriture est assez étrange. Ce qui fait plus penser à un travail de commande plus qu’à une vraie volonté artistique de plonger dans le monde pourtant riche en émotions de ces avatars de la vengeance. Il est vrai que l’artiste John Bolton souffle aussi le froid et le chaud sur ce titre. Illustrateur au style très photoréaliste, il parvient parfois avec brio à nous présenter des planches puissantes, des horreurs issues de l’Enfer lui-même, des Furies au pinacle de leurs pouvoirs… mais également des planches figées, sans émotions, de l’action immobile. Un sentiment étrange donc ressort de cette histoire d’affrontements entre Dieux autour d’une mortelle au bords elle-même de l’abîme. Un ascenseur émotionnel constant entamé par la triste vie de Lyta, l’arrivée d’un personnage parachuté et peu intéressant, puis un raccord important à l’univers The Sandman, un voyage peu passionnant en Grece, l’arrivée épique des Furies, un voyage terrifiant en Enfer, un combat sans vie… le chaud et le froid…

The girl who would be Death (1998)

Mon amie la Mort

Alors que Caitlin R. Kiernan vient de prendre les rênes du Dreaming, son éditeur lui propose d’écrire une histoire autour de Death et d’un culte mystérieux. Quelques séances de brainstorming plus tard, l’auteure revient avec un script un peu différent certes mais tellement rattaché à son travail sur The Dreaming, que The girl who would be Death aurait pu en être un arc.

Au centre de ce titre, Plath, jeune femme puissante, forte, avec une suffisance quasi antipathique, contrebalancée par une tendresse pour sa moitié dont l’évolution de la relation sera au centre du récit. Les deux amantes restent traumatisées par une expérience sur la Mort et la première se jette à âme perdue dans l’occultisme. Elle parvient ainsi à mettre ses mains jeunes mais décidées sur le fameux grimoire qu’utilisa Roderick Burgess dans les tous premiers numéros de The Sandman. Un récit donc imbriqué dans l’univers de Morpheus, d’autant que la tendre moitié de Plath se trouve être Evangeline, personnage repris dans le dernier tiers du travail de Kiernan sur The Dreaming. A titre personnel, je placerai ce titre à la lecture avant le #22 du Dreaming et la première apparition d’Evangeline, d’autant que l’expérience qu’elle y vit est référencée à plusieurs reprises par la suite. De même, Echo, qui deviendra un personnage majeur, a droit à quelques cases discrètes.

Une histoire connectée certes mais suffisamment indépendante sur le fond pour avoir sa propre voix. Peu de personnages, fil rouge resserré donc qui fait la part belle ici aussi à l’émotion sans avoir le frein de devoir totalement s’intégrer dans une continuité lourde. Un titre qui ressemble au Dreaming de la même Caitlin, un réel potentiel qui n’est qu’en parti réalisé. Mais, autant sur The Dreaming, il est clair que le poids de l’éditeur a plombé le travail de l’auteure, autant ici, sans à priori de pression particulière. Kiernan a des idées mais ne flambe pas. Peut être que le travail de commande sied mal à la jeune scénariste. Donc, quelques perles vraiment propres au titre ne sont au final que survolées alors que des pages sont garnies jusqu’à plus soif de références à l’univers du Sandman. Maladresse de la part de l’auteure qui dose mal son matériel ? demandes explicites des éditeurs ? impossible à dire mais TGWWBD semble danser sur deux musiques, une partition solo, et une collective mais sans arriver à se décider pleinement, donnant l’impression d’une écriture à plusieurs mains.

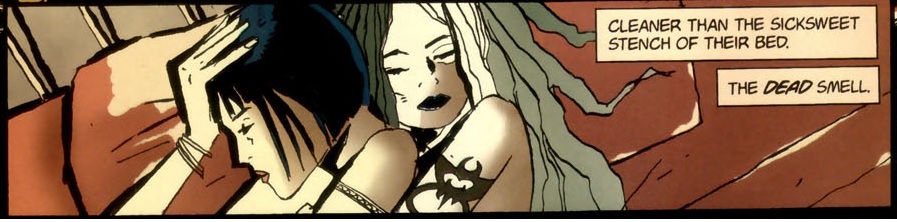

Le travail sur le papier de Kiernan s’en ressent donc avec du bien et du moins bien. Autant elle assure (un rythme lent qui pose les personnages, un travail efficace sur les voix off autour des odeurs…), parfois elle manque le coche (déséquilibre dialogues/voix off qui rends la lecture désagréable à certains moments, utilisation d’images et d’allégories assez lourdes…). De plus, son cadre reste peu sensationnel car si Plath sort du lot de par son ambition, nous retrouvons pour le reste les fameux « décalés ». Ces personnages, jeunes en général, souvent asociaux ou perturbés. Un air global de déjà vu donc… Cela dit, Kiernan fait le taff par ailleurs. Pas de fausses notes dans l’inclusion de ce récit sans l’univers du Sandman avec cette histoire courte, efficace, qui recèle d’intenses moments et magnifiés par l’un de mes petits chouchous, Dean Ormston. Celui-ci, à mon goût, est aussi à mettre dans la liste des artistes trop rares et je vous encourage si vous aimez son style, à le suivre dans l’épique lettre d’amour aux super héros qu’est Black Hammer par Jeff Lemire.

L’atout Dean

Ormston a ce qui manquait hélas de temps en temps aux artistes sur The Dreaming. Un trait immédiatement inquiétant, glauque, lourd, peignant des monstres menaçants et déformés, que cela soit des humains rongés par la peur, la colère, la haine, ou de vrais démons dont la nature rejoint l’apparence. Il apporte ainsi très vite une chape de plomb sur le récit, un sentiment de menace grandissante et inexorable à peine la boîte de Pandore ouverte par Plath. Un style très organique particulièrement perturbant totalement à sa place dans ce récit qui n’est au final qu’une montée en puissante globalement prenante vers l’apparition de Death, notamment via un ultime chapitre occulte à souhait. Le rituel final est ainsi particulièrement réussit par le duo Kiernan/Ormston, ce dernier multipliant par ailleurs les scènes marquantes dont l’ignoble cirque des nécrovores ou la peur viscérale du marchant d’artefact. Le traitement de l’Infinie est un autre point réussit par Kiernan, respectant l’idée de Neil Gaiman, par petites touches, en subtilité, satisfaisant à la fois la curiosité du lecteur qui attends cela comme forcément un climax, tout en respectant la grandeur de ce que représente la petite gothique.

The Thessaliad (2002)

Ma vie de sorcière

« A game of you / Jouons à être toi » est sans doute l’un des arcs les plus marquants de The Sandman. Pas le plus onirique, pas le plus épique, pas le plus grandiose, mais cette quête fantastique dans laquelle se jette ce groupe désespéré a un petit truc en plus. L’un de ses atouts s’impose très vite. La jeune voisine discrète aux cheveux longs, aux lunettes rondes et au look classique, qui se révèlera être la dernière sorcière thessalique, un ordre ancien si puissant qu’elles ont fait trembler les Dieux. Et celle qui se fait appeler Thessaly, ou Larissa parfois, est sans doute la plus froide et implacable de toutes.

Le dessinateur Shaw McManus en est le co-créateur avec Neil Gaiman. Son origine est basée sur la région de Thessaly en Grèce ainsi que sur Gorgias un dialogue écrit par Platon mettant en scène Socrate où il déclara : « Je ne veux pas que nous risquions ce qui nous est le plus cher en échange du pouvoir, comme ces sorcières thessaliques qui, selon elles, font descendre la Lune des cieux à leurs risques et périls ». Une tirade prophétique.

La seule orientation donnée par Gaiman à McManus fut « C’est Colleen mais sans maquillage ». Colleen, c’est Colleen Doran, illustratrice avec de nombreuses œuvres à son actif. Dans l’univers du Sandman, le lecteur a pu la croiser justement sur « A Game of You / Jouons à être toi », sur « Dream Country / Domaine du rêve » et sur la série Lucifer de Mike Carey. Thessaly trouve sa cible et revient à plusieurs reprises dans la série, provoquant notamment une peine de cœur épique chez ce pauvre Morpheus qui partira en road trip avec sa sœur Delirium pour tenter de l’oublier.

Du coup, lorsqu’en 2002 le feu vert est donné par Vertigo pour une mini série sur Thessaly, McManus prends naturellement les pinceaux. Et pour l’accompagner, nul autre que Bill Willingham, grand amateur de mythologie grecque, qui juste après The Thessaliad, mettra en chantier sans doute l’œuvre de sa vie, le multi récompensé Fables. Ce dernier a déjà effleuré l’univers de Sandman peu avant avec des histoires typiquement décalées que l’éditeur a eu la bonne idée de regrouper, avec The Thessaliad, dans un volume relié sorti en 2003 Taller Tales.

Amour dangereux

Thessaly est donc pleinement au centre de cette première mini série de 4 numéros US. Attractive de par un mélange de froideur, d’intelligence, de violence mais aussi de séduction. Femme semblant inaccessible et pourtant avec une dimension sexuelle non négligeable. Willingham en jouera tout au long de cette histoire et de la suivante, affublant la solitaire sorcière d’un love interest tour à tour insupportable et charmeur. Ce dernier se trouve être, sans doute, un amalgame des fantômes de toutes les personnes que Thessaly a tué au cours de sa longue vie… On est donc bien chez Willingham, un mélange décalé entre humour, grotesque, situations grand-guignolesques et une violence crue, parfois gore et explosive.

L’introduction est ainsi un modèle du genre. Dans le même temps, une voix off nous parle d’un monde fantastique, mêlé au notre mais invisible à nos yeux de mortels alors que l’action des cases lance l’histoire en elle-même. Très très efficace. La sorcière voit ainsi apparaître de nouveaux ennemis et c’est une règle d’or pour elle que de s’en débarrasser définitivement de tout ce qui pourrait lui nuire. Avec donc un fantôme amoureux aux basques, elle se lance dans une quête un peu folle pour remonter jusqu’à eux, où le style Willingham explose à chaque case. Il pose directement le ton. Oui, c’est une quête et elle doit être réalisée comme telle. En l’occurence avec un train spécial qui permet au couple de trouver des connections, des allusions, des révélations, et qui le met sur le chemin des trois gardiens à passer. Willingham se moque gentiment mais reste éloigné de la parodie de par un réel danger et une violence sans concession au cours de laquelle Thessaly, avec ces mules en lapins et son sac à dos ourson, se découvre petit à petit. La dernière de sa lignée est forcément solitaire, immortelle, recluse mais l’utilisation du fantôme amoureux permet ainsi de créer une dynamique amusante agrémentée de dialogues efficaces. L’histoire avance ainsi jusqu’à son inévitable climax qui réserve quelques surprises.

Une lecture fort agréable donc, fluide et intense, totalement intégrée dans l’univers du Sandman. Les références sont présentes sans alourdir, avec notamment quelques têtes connues dans des coins des cases ou un lien explicite avec le Lucifer de Mike Carey. Le cadre l’est également car nous croisons pèle mêle sorciers, revenants, dieux du chaos, gardiens millénaires, créatures étranges… où la magie règne. Une magie à l’image de Thessaly, froide, simple, directe mais qui peut être impressionnante. Là aussi son utilisation et les explications qui suivent servent le récit sans l’alourdir et apporte son lot d’effets visuels saisissant.

Thessaly : A witch for hire (2004)

Don’t mess with Thess’

2 ans plus tard, Willing’ et Mc Manus remettent le couvert avec Thessaly : Witch for hire. Suite directe de la première série. Après un bref résumé de la situation, les auteurs lâche l’Enfer sur la « pauvre » Thessaly avec une nuée de nouveaux monstres. Entre un combat burlesque avec un naja géant en Italie, l’affrontement contre un Effrit dans un relais café, un amoureux qui vomit des cadavres et un nouvel adversaire imbattable, la vie de la sorcière ne manque pas d’intensité et de grotesque. Si bien qu’au vue du ton et du délire visuel employés par les auteurs, il n’est pas interdit de fantasmer à une époque où tout se fait à une transposition rock and roll sur grand écran par du Edgard Wright ou Guy Ritchie. Le travail à la base « humain » de Thessaly, main d’œuvre à louer, dans un cadre tout à fait fantastique est un décalage délicieux qu’un réalisateur de leur style pourrait magnifier.

En attendant, cette suite s’applique à hausser le niveau du premier arc en proposant plus d’action, plus de rythme, plus de monstres et une menace capable enfin de faire trembler la terrible sorcière. Un délire continu de lieux, de personnages, de combats magiques et épiques qui aurait gagné sans doute à un peu plus de drama finalement. Notamment autour de Thessaly, de ses choix, de son absence de vie et de la romance avec son fantôme. La fin, un peu expédiée, semble appeler à une suite qui ne viendra sans doute pas. Les idées sont là mais Willingham ne les creuse pas, privilégiant comme au premier arc la forme au fond avec de l’action débridée et l’ambiance fantastique. Certes l’exercice est difficile, mais parvenir à glisser un peu d’émotion dans ce genre de récit le tire vite vers le haut. D’autant plus avec un personnage aussi froid et cruel que Thessaly, dont les apparitions dans The Sandman était glaçante à souhait. Ici, le grotesque pourrait tendre à la décrédibiliser au final, l’éloignant de son image terrible et implacable, malgré des scènes particulièrement violentes. Cela dit, difficile d’éviter cet ecceuil dans la mesure où c’est justement le mystère l’entourant qui la rendait fascinante.

Il reste une lecture agréable et dynamique, particulièrement bien mise en image par Shawn McManus, dont le style à la limite du cartoon est parfait pour le travail de Willingham. Thessaly est étrangement mignonne, les monstres grotesques, l’action bien rythmée et la violence, parfois gore, est montrée sans détour. Un mélange de genre qui fait écho à l’histoire. Et malgré cette folie généralisée, le tout fonctionne. Ecrits et dessins semblent au diapason pour nous offrir une histoire folle, ponctuée de scènes marquantes qui se suivent les unes après les autre mais sans artificialité ou coupures visibles. Willingham joue avec les codes, avec le genre, McManus le suit avec semble t’il un réel plaisir pour y ajouter son style percutant pour une « rom com » perfectible mais bien barré et souvent délicieuse.

The Corinthian : Death in Venice (2002)

Carnaval et meurtres

2002, c’est au tour du plus terrible des cauchemars d’avoir droit à sa mini série. Elle se déroule sur 3 numéros US avec une équipe artistique croate, Darko Marcan au stylo et Danijel Zezelj aux crayons. Le premier a commencé sur le dark Grendel chez Dark Horse Comics avant d’œuvrer sur quelques Star Wars. Le deuxième, lui, a sans doute dessiné pour tous les éditeurs du Monde ! Ils font parti d’une vague croate d’artistes d’Europe de l’Est, dont Igor Kordey qui fera les beaux jours des X-Men chez Marvel.

Selon Neil Gaiman, l’origine du nom du personnage Corinthien connote un homme aux mœurs dissolues, immoral et sans retenue. La définition qui va comme un gant au psychopathe, sociopathe, meurtrier de masse rencontré dans la série The Sandman. D’ailleurs, Death in Venice se situe chronologiquement quelques temps après The Sandman #1, une période où le Corinthien a pu s’échapper du Dreaming pour hanter le monde des mortels.

Nous sommes donc en 1920 à Venise, Italie, avec une introduction particulièrement efficace et intriguante. Le lecteur croise vite une galerie de personnages étranges, des caricatures qui restent difficiles à cerner éparpillés dans une Venise triste d’entre deux guerres. Entre rues glauques et canaux sales, les traumatismes de la Grande sont déjà rattrapés par la montée du fascisme et la peur du communisme. Le cadre est donc lourd mais parfait pour le Corinthien et sa soif d’apprendre à tuer, enfin. Il tournera donc autour de multiples personnages perturbés, les poussant et les utilisant à sa guise vers son objectif. Froid, calculateur et sans pitié dans un genre de Commedia Dell’Arte sombre à souhait, dépeignant d’ailleurs un carnaval bien plus décadent que festif. L’aspect artistique est d’ailleurs appuyé sur les couvertures qui rappellent les affiches de films noirs des années d’avant-guerre.

Que l’on connaisse ou pas le personnage n’a que peu d’importance, le récit fonctionne sur les deux niveaux. Si il est inconnu du lecteur, cet arrogant jeune homme aux lunettes de soleil en toute saison est intriguant. Malsain visiblement mais intriguant. Si le lecteur est déjà familier, il ne peut que tourner les pages avec une envie vicieuse de savoir ce que prépare le cauchemar des cauchemars.

Rêve insaisissable

Macan rempli le cahier des charges, intégrant parfaitement son récit entre l’arrivée du Corinthien sur Terre et préparant le terrain pour l’arc « The Doll’s house / Maison de poupées » dans The Sandman #9-16. Et, Vertigo oblige, l’ombre néfaste de la famille de John Constantine n’est pas loin, soufflée par Neil Gaiman lui-même.

Un récit court mais intense, avec un background épais que l’on découvre petit à petit et de manière dosée, sans que cela n’alourdisse la lecture. Il y manque cela dit un peu de matière autour du Corinthien. Ses besoins et ses motivations sont maladroitement éclairées par un résumé en début de chaque volume. Ce dernier reste une présence malsaine mais auquel il manque quelques scènes pour le rendre complet, sur son impossibilité de tuer, sur son envie, son but… Il est ainsi difficile à saisir alors qu’il est le moteur du récit. A ce sujet, son traitement est identique à celui de Gaiman et justement, à l’aube de sa nouvelle vie, il aurait mérité une autre manière de faire. Plus d’introspection, que cela soit sa voix par exemple qui guide le récit, ses questions, ses pulsions, plus loin encore que Caitlin R. Kiernan sur The Dreaming. Cela aurait permis d’ajouter le peu de matière qui semble manquer.

L’ambiance sale est également l’œuvre de Danielj Zezelj qui semble s’amuser à salir et pourrir cette ville qui fait tant fantasmer. Pas de glamour ici, pas de romantisme coloré, de touristes émerveillés, d’architecture magique. Venise par Zezelj est une eau croupie, des pavés gagnés par une mousse noire et les murs sombres de saletés. Ses personnages sont des fantômes pris au piège, des formes éthérées prenant des pauses grotesques, dramatiques. Sherilyn Van Valkenburgh termine de peindre le tableau de ses couleurs fades et tristes, d’une froideur douce juste parfaite et qui parviennent même à rendre le carnaval souillé et immoral.

Lucifer (1999)

Le retour du Déchu

Mike Carey a beau être scénariste de comics, il reste, comme beaucoup, un fanboy de la première heure de Neil Gaiman. De ses dires, il a également une fascination pour le personnage biblique de Lucifer Morningstar. Alors qu’il est jeune auteur chez Caliber Comics, Carey envoie son travail sur la série Inferno à Alisa Kwitney en espérant que cela lui ouvre les portes de Vertigo. Kwitney est intriguée, et le teste en lui demandant de rédiger un pitch pour The Dreaming. Ce dernier est hélas refusé et Carey retourne chez Caliber, notamment sur Dr Faustus. Kwitney de son côté prévoit de lancer la collection The Sandman Presents et Lucifer est une des premières idées. L’auteur engagé ne donne pas satisfaction et l’éditrice pose alors les yeux sur un exemplaire de Dr Faustus que le résilient Mike lui a envoyé.

Dans la continuité de The Sandman, il offre une histoire d’anciens Dieux oubliés et présente un Lucifer actif et central. Accepté ce coup-ci et Mike Carey monte à bords du bateau Vertigo. Un voyage particulièrement riche car au-delà de cette mini série, l’auteur fournira plus de 75 numéros autour de Lucifer. Il écrira The Furies et Petrefax dans le même univers, devenant l’un de ces grands architectes aux côtés de Caitlin R. Kiernan. Il prendra les rênes d’Hellblazer et livrera moultes récits vertigoesques (notamment Faker, Crossing Midnights et le lyrique et épique The Unwritten avec Peter Gross) avant de partir faire les beaux jours des X-Men chez Marvel.

Mais il n’en ait pas encore là, Mike. Là, il se retrouve avec un personnage qui le fascine de par son extrémisme, de par son égoïsme tout en étant profondément tragique. En point d’orge, sa quête d’une liberté qu’il ne pourra jamais avoir de par la nature de son existence, de par son rôle dans le grand plan. Le thème de la liberté personnelle et du combat pour la gagner est central à la série qui suivra cette mini-série, formant au final la première pierre d’une gigantesque machination de Lucifer pour échapper à son destin.

The Morningstar enigma

Difficulté principale pour Mike Carey, parvenir à rendre ce personnage… sympathique, malgré son image et son comportement. L’auteur ne le voit pas d’ailleurs comme simplement diabolique, assoiffé de destruction et de sang. Il est juste « amoral » ou du moins avec son propre système de moralité où uniquement lui importe. Un solipsiste en somme qui estime que le reste du monde et les autres sont indignes d’intérêt. Ce caractère sera moteur du récit, un élément central qui va conditionner ses manières et ses actions, et qui impactera le monde qui l’entoure. Et quand on s’appelle Lucifer Morningstar, ex-dirigeant de l’Enfer à la retraite à Los Angeles, le monde qui nous entoure et vaste, très vaste.

Cette mini-série, « The Morningstar Option », est donc une suite directe des évènements parus dans The Sandman, notamment le mythologique arc « Season of the Mist/La saison des brumes ». Lors de sa conclusion, Lucifer se retrouve donc éloigné des tâches qui lui ont été confiées. Il décide de prendre un repos, mérité selon lui, en tant que tenancier d’un club de piano bar à la clientèle luxueuse et décadente. Ceci est d’ailleurs le point de départ de la série TV, plus légère dans son ensemble, avec le très dandy Tom Ellis en ange déchu. Carey marche dans les pas du maître Gaiman, proposant un Lucifer proche de Paradise Lost du poète John Milton, source d’inspiration pour Gaiman (avec David Bowie pour le visuel). Un Lucifer arrogant, sarcastique, mais charismatique, grandiose, adoré ou craint, révéré ou haï. il n’a que dédain pour le reste du monde, notamment ses anges ennuyeux et bêtement bigots qui suivent aveuglement un Dieu tyrannique. « Mieux vaut régner en Enfer que servir au Paradis » reste l’une de ses devises, lui qui malgré cette retraite garde la flamme de la révolte.

Et c’est donc un Lucifer bien au dessus de la mêlée qui est présenté dans cette mini série. Bien qu’ayant renoncé à ses tâches, un agent du Ciel vient le trouver pour lui demander d’accomplir une mission que lui seul semble être capable.. et au nom du Tout Puissant. L’ironie n’échappe pas au Déchu qui joue avec cet émissaire comme un chat avec une souris. Calme, sûr de lui, toujours en contrôle mais venimeux et vicieux à souhait. Néanmoins, il ne montre donc pas cette cruauté inhumaine et inutile, loin du cliché du démon roi des Enfers prompt qu’à faire le mal et à échouer. Il semble plus intéressé justement par le jeu, d’autant plus qu’il y voit là l’occasion bien entendu d’en profiter pour obtenir quelque chose de précieux en retour. Le voilà donc parti dans une quête vers des Anciens Dieux dans laquelle il sera « accompagnée » par la jeune Rachel qu’il utilisera comme un outil sans vergogne. Cette dernière est les yeux du lecteur, jetée dans un autre monde, celui chaotique des Dieux et de la myriade de panthéons qui s’entrechoquent juste au dessus de nous. Cet aspect là est parfaitement mis en scène par Mike Carey, un cadre certes mythologique mais simple, sobre, juste ce qu’il faut de cryptique pour dépeindre un tableau grandiose.

Rachel, petite mortelle

Les simples mortels y sont dépassés par des entités insaisissables aux pouvoirs à craindre, jouant à un jeu d’échec dans lequel il ne faut pas se retrouver. Mais pour ne pas y noyer le lecteur, Carey est habile et autour de la jeune Rachel, il construit un arc narratif plus humain. Son frère handicapé et un drame poignant qui va frapper la famille seront aussi des moteurs du récit. L’arc fusionnera avec celui de Lucifer dans un final où le personnage montre l’étendu de sa personnalité, manipulateur mais sans être cruel. Une ordure par moment certes mais dont le combat perpétuel pour la liberté, dans lequel il n’abuse pas de ses pouvoirs incommensurable, lui donne quelques valeurs qui d’une case à l’autre le rende presque.. supportable. Carey rempli également le cahier des charges référentiel car nous y croisons bien entendu Mazikeen, les Lilims, Remiel et Duma. Cela dit, il n’en inonde pas son histoire qui reste resserrée autour de Lucifer même si l’amateur sera ravi de recroiser rapidement Pharamond, le Deux Ex Machina le plus classe de cet univers.

Scott Hampton est aux crayons et à la couleur dans un style sobre là aussi où il met en image ces Dieux sans grandiloquence visuelle et plaçant ses cases à hauteur d’Hommes avant tout. Ceci permet d’un coup de surprendre le lecteur lorsque l’action devient plus mythologique avec un décalage immédiat, un spot de surnaturel ponctuel qui redescend vers le normal très vite… ces spots, associés à l’écriture de Carey bien sûr, s’accélèrent petit à petit. Une montée en puissance vers le climax se situant loin, très loin de nos maisons, dans un endroit oublié, sombre et froid. Ceci d’ailleurs est une autre caractéristique du travail d’Hampton, des couleurs fades, lumineuses, mais ponctuées de noir profond et de rouge violent et un trait assez rigide à l’image du personnage principal, calculateur, stoïque… comme si ce Lucifer là décidait également de la manière dont il doit être dessiné.

Love Street (1997)

Ce John est bien un Constantine

1997, pendant que Caitlin R. Kiernan prends les rênes du Dreaming, son acolyte Peter Hogan est envoyé vers une mini série qui gravite de très près autour du même univers. Love Street donc s’éloigne de quelques mètres à peine du monde des rêves pour embrasser celui de la magie. Et chez Vertigo, qui dit magie, dit John Constantine.

Mais c’est avec Oliver qui l’historie commence, en 1999. Il est alors rabbin mais hanté à nouveau par de vieux cauchemars qui ne peuvent avoir qu’une seule explication. « Ce qu’il s’est passé » il y a des années est sur le point de revenir dans sa vie. Car Oliver a eu un été 1968 particulièrement marquant à bien des niveaux. Fugueur à 16 ans, il se retrouve à errer seul dans les rues londoniennes. Mais un jeune homme arrogant, et qui semble déjà adorer se mettre dans la mouise tout seul, le prends sous son aile. Le jeune Johnny l’amène dans une pension haute en couleur où il rencontrera extravagante Estella, Terry son compagnon qui porte mal le traumatisme du Viet Nam, Ravi qui est le plus mature de la bande et la séduisante Pamela. Ce petit monde, dans la folie des années 60, se rendra un peu trop naïvement à un festival occulte chez non moins que Roderick Burgess… qui se finira très mal.

Et Peter Hogan est très habile avec son histoire. Il la positionne donc sur deux lignes temporelles qui avancent en parallèle. La première en 1999 où les personnages doivent assumer les conséquences de leurs actes de 1968 que les lecteurs découvrent en simultanée avec parcimonie. La technique est très efficace, mêlant mystère, découverte et suspense dans ce récit qui se dévoile donc peu à peu. Savoir qu’un drame sera la conclusion de l’histoire de 1968 est ainsi une sensation grisante, de même que de découvrir le devenir du groupe 30 ans plus tard. Ce dernier est le vrai moteur émotionnel du récit et il le porte formidablement bien. Certes la magie est omniprésente, certes une partie de l’histoire se passe directement dans le Dreaming, mais l’histoire reste très humaine. Amour, amitié, des choix à faire, des erreurs à assumer, le temps qui passe, les souvenirs, les tournants de la vie… La fin notamment, une triple montée par 3 arcs narratifs différents vers une conclusion qui parvient à être forte en émotion avec une résolution des différents drames à la fois triste mais apaisante. Le rythme de la narration permet notamment la montée vers ce climax. 3 « petits » numéros US pour un récit en ligne droite et une histoire au final pure, rafraichissante et simple. Ce dernier point est un compliment, car l’œuvre est loin d’être vide. Ce microcosme évolue notamment dans une époque qui est aussi moteur de leurs aventures.

Aaaaah les sixties…

Fin des années 60, Kennedy, Viet Nam, flower power, marginaux… Hogan utilise à merveille cette période charnière qui impacta notamment Londres pour y jeter ces personnages. La culture du moment et leur style de vie les poussent naturellement vers une forme de marginalisation, le jeune Johnny en tête, et donc vers des expériences sensorielles… nouvelles. L’histoire s’y déroule donc la manière la plus naturelle possible, aidé par Michael Zulli aux crayons qui une nouvelle fois, après Witchcraft, montre qu’il est très à l’aise avec les récits se situant dans le passé. Londres semble être réellement dans les années 60 et fourmille de détails, habits, posters, musique… qui nous transportent avec Oliver, Pamela, Estrella et les autres vers cette période un peu folle. Le trait de Zulli pour le coup est moins dense que sur Witchcraft, à peine plus rond et moins rugueux, ce qui le rends, il faut avouer, plus lisible ici, et sans doute plus adapté à l’époque. Il insiste notamment sur les passages où la magie prends le pas sur la réalité, de magnifiques planches peuplés d’être féeriques, mythiques ou d’entités insaisissables.

Dernier point, les classiques références et intégration dans l’univers de The Sandman. Elles sont particulièrement présentes ici car le drame qui s’y déroule a un lien direct avec Roderick Burgess, le magicien occulte des premiers numéros de la série de Neil Gaiman. Une intégration là aussi très habile, qui utilise le terreau de Gaiman sans le modifier, un petit tour de magie de Peter Hogan. Ce dernier se fait même un petit plaisir en plaçant le portait de Johanna Constantine au détour d’un couloir, devant lequel se plante John. Auto-clin d’oeil car l’auteur a eu l’opportunité d’écrire une page importante de cette ancêtre Constantine aux prises avec Mad Hettie dans The Dreaming #4-7 « The Lost Boy ». Un travail de fond appréciable avec quelques récompenses savoureuses pour le lecteur assidu. Référence ultime, le charmant Ravi se retrouvera 6 ans plus tard dans un autre groupe de magicien, pour une histoire bien plus sombre dans Hellblazer par… Mike Carey. Il n’y a pas que les Infinis qui sont une grande famille semble t’il.

Une suite, Marquee Moon, a été rédigée par Peter Hogan en personne mais qui n’a pas connu la chance d’être éditée. Elle est trouvable depuis peu sur le net, sous la forme écrite. Elle se centre autour de John Constantine, en 1977, alors au top de sa gloire punk avec son groupe Mucous Membrane, pour sans doute un nouveau passage mémorable de sa vie si compliquée.

Bast (2003)

Déesse oubliée

Caitlin R. Kiernan a eu un dernier travail chez Vertigo après l’exténuante expérience The Dreaming. En 2003, le temps de 3 petits numéros, elle présente à son tour un personnage secondaire apparu lors du fameux arc « Season of the mist/ La saison des brumes » : Bast, la déesse guerrière égyptienne, fille du Dieu Soleil Rà et d’Isis qui deviendra avec le temps symbole de la fertilité. Elle rejoint les rangs des panthéons avides des clefs de l’Enfer détenues par Morpheus. Bast marqua son apparition en citant Destruction, le mystérieux frère disparu de Dream, puis en avouant un mensonge.

Le récit ici s’éloigne de Dream et des Infinis, se concentrant sur une déesse déchue, oubliée, seule, hantant un panthéon qui a perdu de sa superbe, de ses pouvoirs et de son influence. Le temps et les mortels n’ont pas été tendres avec les Dieux d’Egypte, devenus des âmes en peine quémandant de courtes prières ou de simples pensées fugaces pour ne pas disparaître.

Cette idée n’est pas nouvelle. Si les mortels se détournent d’un Dieu, il perds son pouvoir et finit par disparaître. Elle est présentée ici de la manière la plus mélancolique possible, pitoyables êtres dans une cité en ruine. Ce cadre va forcément bien à Kiernan dont le style lyrique et envolé est parfait pour décrire des états d’âmes anciens, des souvenirs qui s’effacent et une lassitude vieille de plusieurs siècles. L’auteure multiplie ainsi comme à son habitude les descriptions métaphoriques qui s’envolent ça et là vers une poésie douce amère.

Aux côtés de Bast, qui bénéficie d’un travail de fond intéressant, Kiernan joue en terrain connu. Qui dit Dieux, dit forcément adeptes, et les mortels qui croisent la Déesse féline se trouvent être les sempiternels asociaux, désaxés, jeunesse perdue dans un monde où ils ne trouvent pas leur place. Si dans un premier temps, l’idée vue et revue peut refroidir, il faut avouer après lecture qu’elle a rarement été aussi bien exploitée. La jeune Lucy donc, personnage principal, peut sembler déjà-vu de prime abords, lesbienne, père alcoolique et intolérant, mis au banc d’une société conservatrice.

Mais il en reste que le drame qui se joue dés les premières pages, jusqu’à la dernière du premier numéro, est touchant et viscéral. Un passage à l’âge adulte, des rêves d’être ailleurs ou autre chose, de s’évader par l’esprit, d’oublier… autant de thématiques connues mais mises en forme avec une simplicité rafraîchissante ici et qui fonctionne avec intensité. Le second numéro continue avec cette ambiance ésotérique, triste, dramatique, une jeune fille perdue et seule croisant une déesse oubliée et mélancolique. Une simple mortelle et une déesse mais pas si éloignée l’une de l’autre que cela finalement.

Presque un sans faute, Caitlin

L’ultime numéro présente une rupture de ton assez étrange. Pourtant il porte aussi des promesses de thèmes intéressant, choc de religion entre l’ancien et le moderne, l’éloignement des Hommes du spirituel vers le matériel, le scientifique… Hélas, des personnages changent abruptement de comportement, adoptant une violence dont l’origine n’est pas claire. Un grand écart surprenant sans la préparation adéquat et qui laisse un peu circonspect. Néanmoins, Bast reste peut être le travail le plus homogène et sobre de Caitlin R. Kiernan sur la franchise, dans la lignée de ces derniers The Dreaming, mieux maîtrisé en tous points.

Joe Bennett est l’homme derrière les crayons. Artiste brésilien qui a touché à beaucoup de super héros chez Marvel ou DC mais qui commencé au Brésil dans des magasines horrifiques. Ceci se ressent car il semble très à l’aise avec les scènes aux ambiances extrêmes. Que cela soit le monde dévasté de Bast, inquiétant et grandiose à souhait, les scènes entre Lucy et son père ou bien le torrent de violence du 3ème numéro, Bennett livre des pages souvent marquantes malgré un style parfois passe partout. Son trait reste néanmoins agréable tout du long, homogène, multipliant les choix de cadrage judicieux et variés pour ne pas que la monotonie puisse gagner les yeux. La lecture est ainsi rendue facile et naturelle malgré ça et là des inspirations plus basiques. La couleur est notable également, froide et lumineuse au possible, comme les derniers rayons d’un soleil mourant avant l’obscurité de l’hiver. Elles sont l’œuvre de Pamela Rambo, coloriste peu reconnue hélas malgré son talent, dont le travail chez Vertigo engloba Preacher et Y : The Last Man notamment. Pour ce dernier titre, elle pris la suite de Matt Hollingworth, un des grand du médium, plusieurs fois nominés aux Eisner Awards. Brian K. Vaughan, scénariste de Y : The Last Man, reconnu d’ailleurs que Pamela Rambo était l’une des héroïnes méconnues de son comics.

Petrefax (2000)

La mort vous va si bien…

A peine son périple sur Lucifer commencé, et avant l’épilogue sur les Furies, Mike Carey se lance dans un récit plus léger et paradoxalement fun. Et ce, malgré son personnage principal, Petrefax, le jeune thanatologue de la mythique cité Litharge, chargée des rites funéraires de bien des mondes et des dimensions. C’est devenu régulier, Vertigo n’ayant pas les droits des personnages principaux crées par Gaiman, l’éditeur se rabat sur les autres créations de l’univers pour le développer. Il puise en l’occurrence dans l’arc « World’s End / Au bout des mondes » de The Sandman et sa taverne se situant précisant à la Fin. Parmi les convives attendant plus ou moins patiemment que cette tempête mystique se termine, se trouvent un sinistre trio dont l’histoire, « Cerements », raconte qu’au sein même de Litharge se trouve une pièce inatteignable qui renferme un livre lié aux Infinis.

Petrefax est donc l’un d’eux et sort de The Sandman pour avoir sa propre aventure ici sous le stylo de Carey. A l’instar de Thessaly, Bast, The Dead Boy Detectives et bien d’autres, voilà une nouvelle graine plantée par Gaiman et qui finit par fleurir un peu plus loin dans le pré, prouvant une nouvelle fois la qualité de ces personnages, concepts, idées, pourtant souvent présentés en à peine quelque pages.

Et c’est effectivement plutôt excitant. Le potentiel d’un spécialiste de la mort qui semble paradoxalement amoureux de la vie est réel, promesses d’un ton décalé. Mais hélas, dans l’ensemble, Mike Carey semble rater le coche.

Les débuts restent très verbeux, trop sans doute. D’autant que le personnage et son background ne sont pas présentés. Ceci aurait sans doute du me mettre la puce à l’oreille car en lieu et place d’une réelle introduction d’un ancien ritualiste de Litharge, nous avons un jeune homme candide qui fonce vers ses aventures. Il en reste des premières pages assez abruptes et qui ne lance pas idéalement le récit, semblant déjà ne pas trop savoir quoi présenter. Une histoire de mariage arrangée ? les turpitudes d’un jeune homme ouvert et naïf ? une quête magique ?

Ce sentiment perdurera durant toute l’œuvre, qui présentera parfois jusqu’à trois histoires en parallèle sans presque de connexion entre elles. Pour le coup, les 4 numéros que forment cette série semble la confiner dans un espace trop étroit et, semble t’il toujours, Carey a du faire fi de certaines transitions ou de certains développements. D’autant plus dommages que si le cadre est fantastique, les thématiques sont habilement humaines et faciles à intégrer. Petrefax accepte d’aider une jeune femme indépendante à faire casser son mariage dans un monde où la magie domine. Sexisme, fougue de la jeunesse, non conformisme, système de castes,… de quoi alimenter le récit sans l’alourdir d’explications surnuméraires.

Le trio de personnages reste attachant et charismatique mais jeté dans un récit très mécanique, passant d’un personnage à un autre sans transitions et sans idées. A ceci, s’ajoutent quelques facilités scénaristiques sur certaines actions des personnages qui font penser que Mike Carey n’a pas su, ou pu, concrétiser ces idées. Ces dernières sont d’ailleurs trop nombreuses, noyant ce qui semblait être une aventure légère dans un cadre décalé dans des ruptures de ton multiples, alourdissant la narration et déséquilibrant une lecture peu agréable du coup. La dernière page tournée, le lecteur a du mal à savoir exactement qu’elle était le plan de Carey.

… a moins que…

Passable donc, d’autant que les meilleures idées apparaissent dés que l’auteur se concentre sur Petrefax et son enseignement reçu à Litharge. Que cela soit pour maintenir la fougueuse Calcinia en vie le temps qu’elle annule son mariage, ou lors du rituel funéraire d’un être de 8m de haut nécessitant d’abords de le faire descendre de sa tour. Lors de ces quelques moments, l’aspect fun, presque Monty Pythonesque du comics saute aux yeux et nous font juste dire… punaise… dommage…

Heureusement, aux crayons nous trouvons le trop rare Steve Leiahola, un habitué du monde du Sandman, ayant encré justement l’ultime numéro particulièrement poignant de l’arc « World’s End / Au bout des mondes », mais aussi The Dead Boy Detectives et surtout Fables des comparses Wilingham et Buckingham. Ici, son art explose lors du découpage, des cases englobées dans une case plus grande, des pages pleines et immersives avec un trait beau, simple, habile. Sans être particulièrement marquant par un style en particulier, la lecture est agréable et confortable peut être le vrai point totalement satisfaisant du comics.

The Dead Boy Detectives (2001)

Des Sherlock en culotte courtes… fantômes…

Nouvelle excroissance de l’arbre The Sandman, The Dead Boy Detectives apparaissent dans le #25 de la série mère lors de l’arc « Season of the Mist / La saison de la brume » où l’origine macabre du duo est dévoilée. Un numéro idéalement à découvrir avant cette mini série qui mélangeait déjà les mondes, enquête glauque d’une part dans un cadre de pensionnat. Genre très populaire au cours de la 1ere moitié du XXème siècle.

Outre cette mini série, les jeunes détectives Edwyn Paine et Charles Rowland réapparurent à de multiples occasions sur les étagères des comics shops. Lors de l’unique crossover Vertigo Children’s crusade en 1993, sous les crayons de la délicieuse Jill Thompson en 2003 ou par Toby Litt et Mark Buckingham en 2014.

2001, Ed Brubaker aux manettes alors que le scénariste est à un tournant de sa carrière, entre l’indépendant et le mainstream, quelques années avant de s’imposer comme l’un des tous meilleurs. Si il a démontré quelque chose de ces travaux précédents, c’est bien cette faculté de ne pas imposer son style mais plutôt de s’adapter au titre. Il le prouve une nouvelle fois ici.

Ce dernier en effet tape juste. Il caresse l’imagination du lecteur avec des thèmes qu’il connaît, maison hantée, momie, vampire, horreur gothique avec une enquête dans les bas fonds de Londres. Le cadre s’approche pas très loin du From Hell de Moore, d’un Sherlock Holmes crépusculaire mais tout en nous rappelant continuellement que ceci se passe dans le monde de The Sandman, un univers mystérieux où tout est possible. Qui a ainsi pu kidnapper ces enfants perdus, livrés à eux même et oubliés de tous ? Le mystère est donc totalement entier, Brubaker jouant d’ailleurs avec nos connaissances culturelles habituelles pour mieux nous tromper, à moins que…

L’auteur a donc révisé ses gammes littéraires, Dickens notamment mais il parvient habilement à mixer l’univers, ses références et son récit pour que ce dernier trouve sa voie avec une facilité déconcertante. L’empreinte littéraire classique reste notamment importante, ne serait ce que par le chapitrage de chaque numéros qui renforce cette sensation.

D’un point de vue narratif, Brubaker par contre utilise plutôt les codes du comics. Le début notamment est très immersif avec un contre courant partant d’un point de l’enquête pour rejoindre le début de celle-ci, voir même un court flashback sur les origines du duo. Exercice plus délicat à effectuer en roman. L’histoire se déroule ensuite de manière plus classique, rebondissant au cours de l’enquête vers sa conclusion. Certes les explications arrivent peut être trop tôt, certes leurs longueurs coupent le rythme mais Brubaker habille suffisamment son récit pour nous y tenir accroché.

Ed & Charly

En premier lieu, la caractérisation et la dynamique du duo est savoureuse. Entre le calme et cérébral Edwin Payne, décédé fin XIXème et l’impulsif et sensible Charles Rowland du début XXème, l’enquête prends forcément des virages inattendus. Les échanges entre les deux et avec le reste de leur monde apporte également beaucoup à la saveur de cette histoire, comme deux personnages d’un vieux livre sortis pour l’occasion. Il travaille également discrètement sur ces personnages au cours du récit, ajoutant une amourette infantile nous rappelant ce qu’ils sont en réalité, tout en les poussant dans leur voie de fantôme errant parmi nous. L’auteur n’arrête pas son travail d’habillage là. Les références à l’univers sont discrètes mais bien là et c’est toujours un petit plaisir de recroiser de « vieux amis » comme Hob Gadling ou Mad Hettie.

Une aventure qui multiplie donc habilement les genres, horreur, romantisme, mystère, camaraderie, action, magie mais qui trouve son chemin. Brubaker montre qu’il est capable de s’insérer dans une univers et de s’en approprier les codes tout en y ajoutant de la matière et fournit une lecture très agréable dans le genre.

Graphiquement, pas moins de 4 habitués de l’univers crée par Neil Gaiman sont associés. L’inévitable Dave McKean pour des couvertures toujours aussi artistiquement intéressantes et intrigantes. Bryan Talbot et Steve Leiahola sont au dessin et encrage, en phase avec le récit de Brubaker. A eux deux, ils rendent les bas fonds de Londres inquiétant et effrayant. Les scènes où la magie opère sortent immédiatement du reste de la réalité, s’affranchissant de ses lois physiques pour sauter aux yeux du lecteur. Un travail visuel qui se glisse avec brio dans ce moule « littérature fantastique » que semble viser le scénariste. Un bon travail d’équipe en somme, parachevé par Daniel Vozzo aux couleurs pour un Londres hivernal, gris, fantomatique ou les rares couleurs chaudes sont un vrai bonheur pour le lecteur, semblant même réchauffer les mains qui tiennent le comics.

The Sandman Mystery Theatre (1993)

L’ autre Sandman

Lorsqu’en 1989, Neil Gaiman sort sa propre version du Sandman, le personnage est très éloigné de sa précédente incarnation lors du Golden Age à la fin des années 30. Non pas Morpheus, seigneur des Rêves, mais alors Wesley Dodds, idéaliste richissime qui multiplie les gadgets et les sorties nocturnes pour combattre le crime. Certes Bruce Wayne n’est pas loin mais ce Sandman là parvient à se distinguer et à survivre aux années.

1993, Matt Wagner désire absolument travailler avec le dessinateur Guy Davis. Le premier propose au second de choisir un super héros pour monter un projet. Davis n’est pas vraiment mainstream et il penche plutôt vers le pulp. Wesley Dodds réapparaît donc. Gaiman ayant relancé le personnage, sous une autre forme, peu de temps avant, les deux artistes ne croient pas en leur chance. Et pourtant, Vertigo donne son feu vert, justement car The Sandman vends. La boucle est bouclée, le personnage du Golden Age sur lequel Gaiman a rebondit se retrouve finalement à nouveau sous le feu des imprimantes grâce à Morpheus. Ainsi, alors que le vaste univers du Sandman de Gaiman n’est pas encore totalement lancé, Matt Wagner et Guy Davis offre The Sandman Mystery Theater.

Après Death : The high cost of living / Le prix de la vie et Enigma par Peter Miligan, le titre devient la 3ème série officiellement édité par la toute jeune famille Vertigo.

Loin du style fantastique, meta et mythologique de la série de Gaiman, le titre de Wagner lorgne vers le noir, le polar et le pulp. Ce dernier est d’ailleurs parfait dans le rôle, étant le papa du culte Grendel et de son auteur à succès devenant génie criminel. Le titre tape en plein dans ce style noir, mettant Wagner dans l’orbite d’auteurs comme Ed Brubaker, Brian Azzarello ou Greg Rucka. Viendront d’importants travaux sur des franchises parfaitement pulp, The Shadow, Green Hornet, The Spirit et en 2008, un retour intéressant vers Vertigo en scénarisant la charmante magicienne Madame Xanadu avec les magnifiques dessins d’Amy Reeder Hadley.

Retour au Mystery Theatre. Nous sommes en 1938. Les États Unis sortent d’une récession et de la prohibition alors que la 2ème guerre mondiale pointe à l’horizon. Le pays est en effervescence, entre liberté retrouvée, fêtes sans fin, puissance économique montante mais terre d’un éternel paradoxe. Racisme primaire, corruption, crime organisé et choc des cultures. Le terreau idéal donc pour une œuvre du genre noir mêlé de Hard Boiled. Des enquêtes parfois sordides, dans les bas fonds, gangrénés par la violence et la pauvreté. Une réalité sociale que Matt Wagner pointera du doigt de manière poignante notamment dans le 3ème arc.

Entre Wesley Dodds ! Jeune héritier qui semble en décalage avec cette période folle où tout semble permit et qui attire l’œil de la pétillante Dian Belmont, jeune femme en avance sur son temps alors que celui-ci n’est justement pas tendre avec la gente féminine. Ce que Dian ignore, c’est que derrière les lunettes sérieuses de Wesley, se cache un vigilante dont les principes ne peuvent cautionner que les criminels échappent à une justice dépassée. Armé d’un lance projectile contenant différent gaz, d’un masque pour s’en protéger et de multiples gadgets, le jeune Dodds n’hésite pas à se lancer entre la police et les criminels pour faire ce qui lui semble juste.

Pulp et fiction

Pendant 6 ans et sur 70 numéros, Matt Wagner, puis Steven T. Seagle narreront donc les enquêtes de Wesley Dodds et Dian Belmont. Hélas, votre narrateur n’a du se contenter que du premier volume intégrale en vo pour rédiger cet avis, compilant les 3 premiers arcs et 12 numéros. Une 2ème intégrale toujours en vo existe, poussant jusqu’au numéro 24 mais hélas, rien n’est annoncé depuis. A noter que les lecteurs français purent découvrir « Les mystérieuses enquêtes de Sandman » dés 1997 par la maison d’édition Le Téméraire. En plus de ce titre et du Sandman de Neil Gaiman, Le Téméraire fit découvrir aux français The Invisibles de Grant Morrison, Transmetropolitan de Warren Ellis et Preacher de Garth Ennis (ainsi qu’à titre personnel Yiu de Téhy et J.M. Vee, exceptionnelle quête métaphysique et ultraviolente d’une tueuse à gages pour sauver son petit frère mourant dans un futur apocalyptique dominée par des religions au pinacle de leur fanatisme). Pas mal non?

Retour au New York débridé de Wesley Dodds qui ne partage au final que peu de points communs avec le sombre Batman, mais plus au final avec le mélancolique Hibou des Watchmen de Moore et Gibbons. Plus idéaliste, ouvert, empathique, il possède néanmoins en commun avec la chauve souris de Gotham le fait d’avoir une personnalité perturbé. En l’occurrence par des rêves proche du cauchemars, hantant ses courtes nuits de messages obscurs et inquiétants. Il reste par contre un vigilante bien plus terre à terre lors d’enquêtes réalistes et concrètes. Un trafic de combats de boxe truqués, un glauque règlement de comptes dans une famille richissime et puissante, une guerre entre clans dans chinatown…

Autant de situations où se retrouvera mener le Sandman, sobriquet nocturne de Dodds, lors de ses enquêtes, utilisant pour l’occasion un arsenal plutôt pittoresque. Au-delà du fameux masque à gaz chargé de conserver son anonymat mais surtout le protéger lui-même de ses propres armes, Wesley utilise des boîtes de conserve comme système d’alarme ou le fameux cornet pour écouter aux portes. Nous sommes loin du Batwing…Wagner accompagne également son personnage d’une voix off représentant les furtives pensées de Wesley, sorte de journal intime dévoilé aux lecteurs permettant de caractériser le personnage sans allourdir la naration ou l’histoire. L’auteur dévoile ainsi des informations avec parcimonie et au bon moment, multipliant dans le premier arc notamment les références à son père, ancrant d’autant plus Wesley Dodds dans la réalité.

Et quid des histoires. En ce qui concerne donc les 3 premiers arcs, il s’agit de whodunit où des meurtres en général violents restent sans coupables. Police et Sandman travaillant alors en parallèle pour coffrer les malfrats. Wagner travaille également le fond pour éviter que la série ne soit qu’une suite artificielle d’enquêtes/énigmes avec notamment la relation entre la pétillante Dian et l’austère (en comparaison) Wesley. La première rencontre inaugure le début d’une relation qui se cherche, allant du flirt à une forte amitié, prenant le temps pour mûrir quelque chose que l’on doute puissant entre les deux jeunes personnes. Le style est à l’image du travail autour de ces deux là, à une échelle humaine, réaliste et crédible. Un microcosme de nombreux personnages, des principaux et des de passage, qui viennent peupler la lutte de Dodds contre le Mal.

Dian et Wesley en fil rouge

Après une sombre histoire de famille, Wesley se lance courageusement dans une guerre de gangs rivaux en plein Chinatown et contre un richissime homme d’affaire véreux dans les deux arcs suivants. Même méthode, crimes non élucidés qui se dévoilent sous nos yeux curieux petit à petit. Des situations sans liens mais qui finissent par se recroiser avec au final un criminel identifié et des explications données… parfois de manière un peu expéditive lors de l’ultime page du numéro. Et systématiquement, Wagner ajoute un peu de piment à ses histoires. Lors de la première, il brosse soigneusement le portrait d’une famille glauque à souhait, avec notamment une relation père/fille très particulière. Dans la deuxième où Chinatown et ses gangs sont un grand classique, un personnage entre les deux cultures doit faire des choix difficiles entre intégration, racisme et racines. Pour la troisième, outre la touchante histoire de ce papa boxer, c’est l’identité de la brute utilisée par l’homme d’affaire qui surprends et ajoute finalement une émotion inattendue.

Wagner utilise donc de multiples astuces pour maintenir son style d’histoires en esquivant la redondance. La recette fonctionne parfaitement sur ces 12 premiers numéros, portée par ce jeune couple charismatique et au final par une réelle envie de voir les criminels punis. Ces derniers semblent fait du même bois au final, des puissants méprisant la vie des autres, cruel et malfaisant par choix. Les voir tomber de leur piédestal est donc un bonus savoureux.

Nighthawks

Côté crayons, le bal est ouvert donc par Guy Davis qui n’est peut être pas encore aussi bon que sur le B.P.R.D. de Mike Mignola, mais dont le style est amplement reconnaissable. Il est de ce genre d’artiste avec une patte graphique bien à lui, très bon sur les premiers plans, les visages et moins exhaustif sur les seconds plans et les décors lors des scènes de discussions ou d’action. Il est par contre capable de s’appliquer totalement lorsque l’histoire le demande. Ces cadrages sont également efficaces, travaillés, alternant plan large, serré, gros plan pour un visuel presque télé et donc réaliste, sans fioriture ou d’effets particuliers. Ce qui au final donne un style facile à lire, qui s’adapte totalement à la narration et au récit. L’encrage et les couleurs finissent de faire le job pour une histoire sombre, crépusculaire et glaciale à souhait.

2ème arc par Watkins avec un trait plus rude et droit, plus académique dans le découpage et quand même moins immersif, notamment par des décors assez simples. Un comble lorsque la majorité de l’action se passe dans l’exotique Chinatown. Cela dit, ce changement de style n’est pas inintéressant justement pour rompre l’éventuelle répétition des enquêtes et il ne va pas si mal avec une histoire justement à couteaux tirés et qui pourraient basculer vers une guerre sanglante.

L’ultime arc de cette première intégrale souffle le chaud et le froid. Le chaud car les premières pages sont somptueuses, très pulp, dynamiques et plaisantes à l’œil… hélas, la qualité va diminuer à mesure que les pages se tournent, alternant de plus en plus avec un travail très léger, parfois dirait on bâclé çà et là ! Pourtant le récit ne manque pas d’émotions, hélas pas assez portées par le dessin. Dommage.

Il reste néanmoins une vraie personnalité et un vrai travail sur ce titre. Wagner est clairement dans son élèment et tire tout ce petit monde artistique vers son objectif : un bon titre noir et pulp, certes pas si proche que cela du Sandman de Gaiman, mais qui a ses propres atouts et qui participe à sa façon à l’expansion de cet univers qui semble définitivement sans limites.

2006 marqua la fin de cet ére avec l’ultime numéro de Lucifer. Si Morpheus et sa famille restèrement non loin des yeux des lecteurs avec Endless Nights et Overture, cet univers étendu dû attendre 2018 pour refaire parler de lui. Et hop, direction la 4ème et dernière partie (promis!) de ce dossier.

[…] L’univers étendu […]

[…] En feuilletant, ça s’annonce dur dur ! Pas de mutants, de sabre-lasers ou de démons qui se scie les cornes puis s’enfilent des bières ! Je me retrouve à nouveau en Terra Incognita, cherchant le plateau de Leng, courant après le Blazing World… mh pas tout à fait, ce Sandman qui parle de Wesley Dodds, ça me parle (c’est tout en bas ^^). […]